|

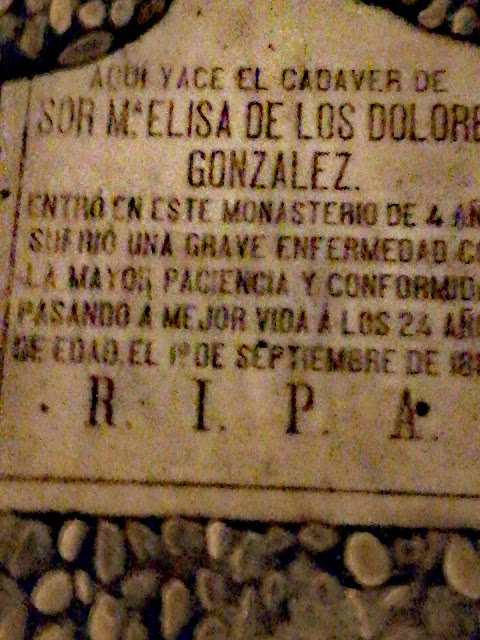

| Foto realizada en el claustro del antiguo Convento de Santa Paula |

Menuda para su edad, silenciosa, delgadita y frágil, de cabello pajizo y barriga inflamada tal vez a causa del hambre o de los parásitos. Hubo rumores sobre si había aparecido en el torno… si la encontraron en la puerta de la cocina, si era la hija del jardinero o de alguna de las novicias que acababan de incorporarse al monasterio. Poco más se pudo vaticinar en el convento de Santa Paula, para más inri de clausura y con voto de silencio.

Llevaba prendida entre sus ropas una carta, una carta mal escrita llena de tachones y faltas de ortografía, tantas, que necesitaron varias horas para poder descifrarla. Tres cosas dejaba en claro: que se llamaba Elisa, que tenía cuatro años y que nadie la reclamaría nunca. No había apellidos, ni lugar de origen de la desconocida criatura: abandono. Tedioso y vulgar abandono.

Los primeros meses le habilitaron un jergón de paja en la misma celda donde dormía la hermana cocinera, el lugar más caliente de la casa; no era para menos, en esta Granada que cuando dice de ser inhóspita se lleva la palma.

La nena miraba la comida con una mezcla entre la ansiedad y el respeto, esperaba que alguien le pusiera en la mano un plato de gachas y luego, con la mirada baja, no sabía qué hacer con la cuchara, como temiendo un arrebato violento que llevara consigo, quizás, un fuerte manotazo.

Para las hermanas fue el farolillo que iluminó aquel duro invierno de 1844. Espiaban sus escasas sonrisas, esperaban con ansia sus balbuceantes y tardías palabras y aplaudían con ahínco sus primeros logros. Peleaban por trenzarle su ralo cabello y le regalaban a escondidas, algunas bellotas de la encina del huerto o los primeros frutos de la higuera.

Elisa fue creciendo, tranquila, triste, lentamente, sin aspavientos, sin arrullos, sin abrazos, no parecía, tampoco, echarlos de menos. Era la más pequeña del internado que las monjas regentaban y aprendió, con bastante dificultad, a desgranar las primeras palabras, recorriendo los negros renglones de la cartilla con sus deditos menudos, así como a cantar, desafinando en el coro, por maitines.

Tal como vaticinaba su carta de presentación, nadie regresó a reclamarla.

Con el tiempo, la alimentación, el aire libre en el huerto y la compañía de unas y otras, creció su cuerpecillo, su tez adquirió un color saludable, su cabello tomó lustre y, cuando forjó una amistad con una pequeña de su edad y pergeñó, con ella, su primera travesura, sus ojos adquirieron un ligero brillo, descubrió la risa y, en cierto modo, la alegría de estar viva.

Cada noche se escapaba por los lóbregos pasillos a buscar la calle, a espiarla desde las celosías, queriendo escuchar en los huertos vecinos alguna voz humana ajena al convento.

Su cabecita empezó a llenarse de sueños locos, con los relatos que traían sus compañeras sobre sus vidas de afuera, sus familias, hermanos, madres y padres. Palabras que le resultaban difíciles de asimilar, sobre todo aquellas vacaciones o fines de semana tediosos cuando era la única criatura menuda que vagaba solitaria por el convento.

Espiaba los comentarios de la hermana lega, del pescadero cuando traía la comanda, los vendedores que en la calle voceaban las mercancías, y se acostumbró a esperar. Quizás ella, sí, quizás ella, un día podría salir de aquel encierro, porque alguien vendría a buscarla.

Indagó su rostro en cada una de las monjas e imaginó que era hija de alguna, de las que llegaron antes que ella o de las que llegaron después. Las observaba cautelosa; atenta a un gesto, al color de los ojos, el rasgo de sus barbillas, la forma de la nariz, el tono de las voces, para acabar sollozando cada noche, en el dormitorio común, a la espera de que un día aquella cárcel, que le había sido impuesta, se terminara.

Decepcionada y aburrida optó por centrarse en el estudio. Cuando cayeron en sus manos la vida de los santos comenzó a fascinarse y, vivió con cada uno de estas historias la existencia que nunca tendría. Suspiró con aquellas que fueron mártires, viajó con las que fueron secuestradas, entregó sus cortos años a la penitencia, a las ciudades desconocidas, a los descubrimientos.

Las hermanas percibieron en ello una señal y no fue extraño que, a los 16 años, animada por la madre superiora, se decidiera tomar el hábito de novicia con el nombre de María Elisa de los Dolores… Nombre con el que fue enterrada como monja ocho años más tarde, víctima de una larga y terrible enfermedad.

Sor Fuencisla, la madre cocinera, que la cuidó cuando pequeña y la escuchaba llorar, desde su jergón, sospecha que la muchacha se consumió de tristeza.

Este es que tienes que publicarlo, Tere.

ResponderEliminarEs estupendo, muy bien escrito y muy conmovedor. Perfecto para un concurso de relatos. Ánimo que te harás famosa de verdad.

(lo de vaticinar en el primer párrafo, yo lo cambiaría - en mi humilde opinión)

Un gran beso!

Con una crítica como tú siempre hay ánimo para seguir escribiendo. Gracias por tus "sabias palabras" tomaré en consideración lo de vaticinar....jejejeje

ResponderEliminar